TransAnatolie

3401 TransAnatolie

3401

4 Jours Circuit de Culture

Istanbul

Theodara1:

Byzance2 Constantinople-Istanbul

Jour 1:

Arrivée à Istanbul, accueil, visite panoramique de la

ville, les doubles murailles romano-byzantines de l’époque de

Constantin le Grand et de Thédosios le Grand.

Contemplation de Sept Tour- Sept Prisons ottomanes ou restaient

enfermés les sultans ottomans déstitués attendant leur tour

d’étranglement pour le salut du trone d’apres les lois impériales

mises en vigeur par Mehmet le Conquérant d’Istanbul; Fatih.

Diner et logement a Hotel Armada 4*-Boutique ou similaire.

Jour 2:

Matin: Apres le buffet du petit déjeuner, découverte de la

Corne d’Or et du Quartier Pierre Loti, visite u Cimetière Impérial

Ottoman et de la Mosquée d’Eyüp; Quartier le plus typique d’Istanbul

qui est en meme temps Quartier de Pélérinage du Monde Musulmane.

Promenade sur les Remparts romano byzantin ainsi que visite de

l’Eglise Saint Sauveur in Cora et de la Mosquée de Mihrimah Sultan,

Princesse de Soliman le Législateur des Turcs et Soliman le

Magnifique des Français.

Déjeuner près du Cirque Romain dans un restaurant turco-grec.

Après-midi:

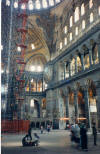

Visite de l’Eglise-Mosquée-Musée Sainte Sophie et du Palais de Topkapı, ainsi

que son Harem et ses salles de Trésors.

Pour terminer la

journée ballade au Grand Bazar.

Apres etre reposé un peu a l’hotel, nous réalisons le programme

d’Istanbul by night avec un programme Son et Lumieres( du mois de

Mai au mois de Septembre), la visite de la Mosquée de Soliman le

Magnifique et soirée pecheur a Kumkapı.

Logement a notre Hotel Armada 4*- Boutique ou similaire 4*.

Jour 3:

Matin: Visite de l’Hippodrum puis le Palais d’Ibrahim Pacha et son

Musée Ethnographique, la Citerne Basilique, ensuite traversée de la

Place Sultan Ahmet et visite de la Mosquée Bleue, familiarisation

avec les produits culturels du pays:Tapis-Bijoux-Cuir. Déjeuner dans

un restaurant mésopotamien.

Après-midi: Visite du Marché Egyptien et de la

Brocante.

Croisiere sur Détroit du Bosphore en longeant a la fois la Rive Europhéenne du

Bosphore et la Rive Asiatique pleine de maisons en bois dites Yali.

Logement a l’hotel Armada 4*- Boutique ou similaire.

Jour 4:

Apres le buffet du petit déjeuner, journée libre selon les horaires

de retour.

Gouter de baklava et au revoir a un autre circuit culturel de

Transanatolie Tour.

Prix

Excursions Facultatives:

- Diner spectacle au Cabaret Gar Ou bien au Caravanserail Night Club- a la Tour de Galata-

Orient House Istanbul

Dans les prix sont

compris

-

4 J

/3 nuit a İstanbul

-

a

l’Hotel

Armada 4*- Boutique ou similaire en pension complete,

-

Transport en Turquie pour le programme a Istanbul: Mercedes

Wito-Sprinter, WW.Wolt-Mercedes, bus: Mercedes

403/Intro/Mitsubishi-Safir-Isizu Turquoise.

-

2

Déjeuners dans les restaurants de specialités, prestation en

pension complete avec le diner du premier soir et le petit

déjeuner du dernier jour.

-

Les

entrées des visites prévues.

-

Service d’un guide national conférencier universitaire parlant

la langue du groupe.

Dans les prix ne sont pas

- L’Avion A/R Europe/Istanbul

- Les assurances, Taxe d’Aéroport

- Boissons et pourboires.

Tous les droits

sont réservés pour TransAnatolie Tour

TransAnatolie Tour

Retour|

Information|

Reservation

Pour

les prix, cliquez ici ou

contactez-nous

Théodora1, femme de

Justinien2

Théodora

(vers 500 - 548) est une impératrice de l'empire byzantin, femme de

Justinien. D'humble origine, elle est semble t-il la fille d'Acacius,

un dresseur d'ours attaché au cirque de Constantinople. Avant de

devenir la maîtresse du futur empereur Justinien elle est, selon

Procope de Césarée, danseuse et courtisane. Pour épouser Théodora,

de 17 ans sa cadette, Justinien obtient de son oncle l'empereur

Justin Ier l'abrogation d'une loi qui interdisait à un sénateur de

se marier avec une courtisane. Théodora

(vers 500 - 548) est une impératrice de l'empire byzantin, femme de

Justinien. D'humble origine, elle est semble t-il la fille d'Acacius,

un dresseur d'ours attaché au cirque de Constantinople. Avant de

devenir la maîtresse du futur empereur Justinien elle est, selon

Procope de Césarée, danseuse et courtisane. Pour épouser Théodora,

de 17 ans sa cadette, Justinien obtient de son oncle l'empereur

Justin Ier l'abrogation d'une loi qui interdisait à un sénateur de

se marier avec une courtisane.

Mariée en 523 à Justinien, alors magister militum praesentalis, elle

revêt la pourpre en même temps que lui en 527 dans la basilique

Sainte-Sophie ce qui l'associe pleinement à l'Empire et fait d'elle

une impératrice pleine et entière. Elle conseille souvent Justinien,

en particulier dans le domaine religieux, et sauve la situation en

janvier 532 lors de la sédition Nika par une attitude courageuse et

énergique, qui tranche avec celle de Justinien, préférant « mourir

dans la pourpre » que de céder face à la populace. Avec l'aide de

Narsès et de Bélisaire la sédition est écrasée.

Sa vie privée, une fois sur le trône, est irréprochable bien que

Procope dans son Histoire Secrète fasse de Théodora une véritable

érotomane. Cependant, les exagérations de Procope, si tant est que

l'Histoire secrète soit réellement de lui, sont certainement à

mettre sur le compte d'une opposition politique à une femme qui

selon une rumeur probablement exagérée, gouvernait son mari et par

là-même tout l'empire. Attaquer une femme sur sa vertu est un moyen

commode de la discréditer.

En réalité elle fait prendre à Justinien des mesures énergiques

contre les propriétaires de maisons de tolérance et dépense de

fortes sommes pour aider les prostituées, rachetant certaines

d'entres elles et en fondant une maison pour « pécheresses »

repenties.

Théodora est moins heureuse dans le choix de ses favoris et

certaines de ses interventions sont pour le moins maladroites. Ainsi

après avoir couvert les débordements d'Antonine, la femme de

Bélisaire, elle se brouille avec elle et fait rappeler Bélisaire

d'Italie à un moment critique. Elle privilégie les hommes qui lui

sont dévoués même s'ils sont incompétents.

Dans le domaine religieux, alors que Justinien penche pour

l'orthodoxie et un rapprochement avec Rome, Théodora reste toute sa

vie favorable aux monophysites et réussit à infléchir, du moins

jusqu'à sa mort, la politique impériale.

Théodora meurt en 548, 17 ans avant Justinien, d'une maladie dont

les symptômes ressemblent à ceux d'un cancer du sein. Son corps fut

enterré dans l'église des Saints-Apôtres à Constantinople.

Avec son mari, elle est une sainte de l'Église orthodoxe commémorée

le 14 novembre.

Riccardo Freda lui a consacré un film en 1952 : Teodora, imperatrice

di Bisanzio avec Gianna Maria Canale dans le rôle de Théodora et

Georges Marchal dans celui de Justinien.

Justinien2

Justinien

Ier (né le 11 mai 483 en Illyrie - mort le 13 novembre 565) est

empereur byzantin de 527 à 565. Il est l’un des plus importants

dirigeants de l’Antiquité tardive. Que ce soit sur le plan du régime

législatif, de l’expansion des frontières de l’Empire ou de la

politique religieuse, il laisse une œuvre et une vision

considérables. Justinien

Ier (né le 11 mai 483 en Illyrie - mort le 13 novembre 565) est

empereur byzantin de 527 à 565. Il est l’un des plus importants

dirigeants de l’Antiquité tardive. Que ce soit sur le plan du régime

législatif, de l’expansion des frontières de l’Empire ou de la

politique religieuse, il laisse une œuvre et une vision

considérables.

La fin d’une époque

Le long règne de Justinien, près de 40 années, ne marque pas,

contrairement à ce qui est souvent avancé, le début d’une ère

nouvelle mais représente la dernière tentative du vieil Empire

romain pour refaire l’unité impériale, tant par la reconquête

militaire que par la codification du droit et la volonté d’imposer

le pouvoir du souverain à l’Église. Les indéniables succès du règne

vont, en particulier dans le domaine militaire et territorial, se

révéler sans lendemains car démesurés pour les structures et les

ressources de l’Empire. Ce n’est qu’au prix de profondes

transformations sociales et politiques, qui en font l’empire

byzantin sous le règne d’Héraclius, que celui-ci trouvera les moyens

de surmonter les nombreux adversaires et dangers auxquels il est

confronté.

Origines, formation et caractère

Justinien (Flavius Petrus Sabbatius Justinianus) est né en Illyrie

le 11 mai 483 à Taurésium (Justiniana Prima), (près de l’actuelle

Leskovac) dans une famille assez modeste d’Illyriens romanisés. Sa

chance est d’être le neveu d’un soldat à qui une brillante carrière

permet d’accéder au trône impérial en 518 sous le nom de Justin Ier,

succédant à l’empereur Anastase Ier.

Justin adopte son neveu et lui fait donner, alors qu’il est lui-même

sans grande culture, la meilleure éducation possible — l’éducation

d’alors se base sur le droit, la rhétorique et la théologie. Devenu

empereur, Justin associe rapidement Justinien aux affaires et le

nomme patrice puis consul. Il est rarissime dans l’histoire

politique byzantine de voir un homme né aussi loin du trône, à ce

point préparé à régner. Quand il accède au pouvoir en 527, à l’âge

de 45 ans, c’est un homme mûr à la personnalité contrastée.

En effet Justinien possède d’indéniables qualités : un grand sens de

l’État et de l’idée impériale, une forte puissance de travail, une

relative simplicité de mœurs assez atypique pour l’époque (il est

végétarien et ne boit pas d’alcool), et une culture réputée. Ses

qualités intellectuelles sont cependant parfois gâchées par un

caractère soupçonneux, influençable, un autoritarisme qui se change

brutalement en pusillanimité (comme lors de la sédition Nika) et,

surtout après la mort de l’impératrice Théodora en 548, un manque de

persévérance dans l’action.

Il sait aussi, et c’est une de ses qualités premières, s’entourer de

collaborateurs remarquables, quoique souvent sans scrupules, tels

Bélisaire, Narsès, Tribonien ou le préfet du prétoire Jean de

Cappadoce. Justinien n’hésite pas à favoriser les hommes en qui il a

confiance, l’exemple de Narsès, eunuque d’extraction modeste devenu

l’un des plus grands chefs militaires de son temps en est la

meilleure illustration.

Enfin, et même s’il ne faut pas exagérer son influence, le rôle de

Théodora, ancienne actrice de très humble origine (à tel point que

Justin Ier fit modifier la loi interdisant à un sénateur d’épouser

une actrice pour permettre le mariage de son neveu), épouse de

Justinien depuis environ 523, est indéniable.il est l'empereur

romain qui va essayer de recontruire l'Empire Romain

Politique extérieure

Paix avec la Perse sassanide

Dès le début de son règne Justinien semble avoir comme objectif de

reconstituer l’ancien empire romain autour de la Méditerranée. Mais

pour cela il doit d’abord mettre fin à la lutte contre la Perse dont

les troupes sont aux portes d’Antioche en 529. Bélisaire remporte

quelques succès entre 529 et 531 mais Justinien préfère finalement

en 532 acheter la paix qui lui est nécessaire pour réaliser ses

objectifs de reconquête en Occident.

Guerre contre les Vandales

L’empereur s’attaque dans un premier temps au royaume des Vandales

en Afrique du Nord. Il craint que la flotte de ces derniers ne

pertube plus tard ses opérations militaires en Italie et les

liaisons commerciales. Outre cet aspect il y a une raison plus

politique : Hildéric, roi des Vandales vient d’être renversé par

Gélimer. Hildéric était le représentant de la tendance pro-byzantine

et favorable à un rapprochement. Aussi Bélisaire à la tête d’une

forte armée pour l’époque, sans doute 18 000 hommes, débarque entre

Sfax et Sousse en 533. La bataille de l’Ad Decimum en 533, puis le

15 septembre 533 la prise de Carthage et du roi Gélimer sonnent le

glas du royaume fondé par Genséric. Dans la foulée les armées

byzantines s’emparent de la Corse, de la Sicile et de la Sardaigne.

Guerre contre les Ostrogoths

L’assassinat, par son mari Théodat, de la fille de Théodoric Ier le

Grand, la reine Amalasonte, est le prétexte évoqué par Justinien

pour envahir l’Italie en 535. Deux armées prennent en tenaille les

armées des Ostrogoths, l’une venant de Dalmatie l’autre de Sicile,

sous la direction de l’indispensable Bélisaire. Celui-ci s’empare de

Naples, puis occupe Rome le 10 décembre 536 et enfin Ravenne en 540

malgré la résistance opiniâtre du nouveau roi Vitigés. Ce dernier

est fait prisonnier et envoyé à Constantinople où Justinien le

traite avec honneur. Mais l’empereur commet l’erreur en 540 de

disgracier Bélisaire, dont il craint visiblement la popularité et

qu’il avait déjà tenté de contrôler en lui envoyant Narsès comme

second vers 538. L’échec cuisant de cette tentative avait abouti au

rappel de Narsès un an plus tard.

En 540 le rappel de Bélisaire dans la capitale, où il se voit

confier des missions plus honorifiques que de réels commandements,

correspond aussi à une nouvelle offensive de la Perse dans le

Caucase et en Syrie. La paix n’est définitivement signée qu’en 562

et aboutit à une progression de l’influence byzantine en Arménie et

dans le Caucase. Toujours en 540, la capitale est menacée par les

Bulgares dont Justinien ne se débarrasse qu’en lançant contre eux

les Avars qui vont s’établir dans la vallée du Danube. Ces

difficultés permettent aux Ostrogoths, dirigés par Totila, de

reprendre l’offensive et de vaincre à deux reprises les Byzantins

(Faenza, puis Mugillo en Italie centrale). La ville de Naples est

reprise en 543, celle de Rome le 17 décembre 546.

Il faut attendre l’arrivée de Narsès en 552 pour voir la situation

tourner à l’avantage des troupes de Justinien. Narsès, seul

commandant en chef cette fois et pourvue d’une forte armée, se

révèle un excellent chef de guerre et inflige aux Ostrogoths la

défaite de Taginae (552) en Ombrie où Totila est tué. Les dernières

résistances sont balayées en 553 au mont Lactarus, près du Vésuve,

où leur dernier roi, Téias est tué. En 555 Narsès écrase une

invasion alamande près de Capoue. L’Italie est redevenue romaine

mais au prix de la ruine de la péninsule.

Profitant de l’appel à l’aide du roi wisigoth Athanagild en lutte

contre un compétiteur, Agila Ier, Justinien se fait céder pour prix

de son soutien l’ancienne province de Bétique (l’actuelle Andalousie)

en 554 et impose la suzeraineté byzantine au royaume des Wisigoths.

Justinien est le dernier empereur à avoir tenté de réunir les deux

parties de l’ancien Empire romain. Ses successeurs, s’ils ne

renonceront pas au titre, prendront acte de la séparation définitive

entre l’Orient et l’Occident.

Politique intérieure

Œuvre législative et administrative

Illustration pour les Institutiones Imperiales. Justinien trône au

centre de la gravure (XVIe siècle)À son accession au pouvoir

Justinien trouve une situation économique et financière saine grâce

à la sage politique suivie par ses prédécesseur tels Anastase Ier.

Cela lui laisse les mains libres afin d’appliquer son programme de

restauration et d’unification du monde romain. Dès le début de son

règne il s’applique à une grande réforme juridique.

Diverses commissions, dirigées par le juriste Tribonien, compétent

mais détesté pour sa vénalité, sont chargées de remettre de l’ordre

dans l’ensemble des constitutions impériales publiées depuis Hadrien.

Cette réorganisation, le Corpus Juris Civilis, est ce que nous

appelons le Code Justinien (529) écrit en latin, la langue

vernaculaire de l’Empire romain, qui n’était pas compris par la

plupart des citoyens de l’empire d’Orient. Une seconde version, le

Codex retitae praelectionis, la seule que nous ayons, celle de 529

étant perdue, est publiée en 534.

En 533 est publiée aussi le Digeste (ou Pandectes), qui correspond à

une modernisation de toute la législation antique ainsi qu’à une

synthèse de la jurisprudence antique. À cela s’ajoute un manuel pour

enseigner le droit, les Institutes (533). Enfin les lois nouvelles,

voulues par Justinien, les Novelles, sont écrites en grec, la langue

véhiculaire de l’empire, après 534. Cette œuvre législative prend

une importance fondamentale en Occident car c’est sous cette forme

reçue de Justinien que l’Occident médiéval, à partir du XIIe siècle

adopte le droit romain.

Justinien entreprend aussi de nombreuses réformes administratives,

contenues surtout dans les grandes Novelles de la période 535-536.

Leur objectif est essentiellement de renforcer le pouvoir de

l’empereur en démembrant les grands offices, de lutter contre

l’inquiétant développement de la grande propriété foncière ainsi que

contre la corruption endémique des fonctionnaires impériaux. Aussi,

souvent pour des raisons fiscales, Justinien regroupe diverses

provinces, considérées de taille insuffisante et, afin de simplifier

l’administration locale, supprime un certain nombre de diocèses et

regroupe parfois, comme en Égypte agitée par des troubles réguliers,

les pouvoirs civils et militaires entre les mains de commandants

militaires.

Politique religieuse

Justinien

fut un des premiers empereurs à être représenté avec une croix sur

la face d’une pièceJustinien se conçoit comme l'élu de Dieu, son

représentant et son vicaire sur la terre. Il se donne pour tâche

d’être le champion de l’orthodoxie dans ses guerres ou dans le grand

effort qu’il fait pour propager la foi orthodoxe, soit dans la façon

dont il domine l’Église et combat l’hérésie[1].Il veut gouverner

l’Église en maître, et en échange de la protection et des faveurs

dont il la comble, il lui a impose sa volonté, se proclamant

nettement empereur et prêtre. [2]. L’action législative de Justinien

s’inscrit donc dans la durée avec une attention toute particulière

pour l’Église. En effet l’empereur est un chrétien sincère et il

s’estime, dans la tradition césaropapisme héritée de Constantin Ier,

le dirigeant suprême de l’Église. Le christianisme est, d’un point

de vue institutionnel et juridique, religion d’État. C’est en cela

qu’il règle avec une minutie pointilleuse les conditions de

recrutement des membres du clergé, leurs statuts, l’organisation de

l’administration des biens ecclésiastiques. C’est lui qui légalise

le contrôle des évêques sur les autorités civiles locales, ce qui a

comme curieuse conséquence d’atténuer les excès centralisateurs de

nombre de ses décisions. En effet les notables provinciaux, qui

participent aux élections épiscopales, peuvent ainsi exprimer leurs

avis et contrôler pour partie l’emploi de certains fonds publics. Justinien

fut un des premiers empereurs à être représenté avec une croix sur

la face d’une pièceJustinien se conçoit comme l'élu de Dieu, son

représentant et son vicaire sur la terre. Il se donne pour tâche

d’être le champion de l’orthodoxie dans ses guerres ou dans le grand

effort qu’il fait pour propager la foi orthodoxe, soit dans la façon

dont il domine l’Église et combat l’hérésie[1].Il veut gouverner

l’Église en maître, et en échange de la protection et des faveurs

dont il la comble, il lui a impose sa volonté, se proclamant

nettement empereur et prêtre. [2]. L’action législative de Justinien

s’inscrit donc dans la durée avec une attention toute particulière

pour l’Église. En effet l’empereur est un chrétien sincère et il

s’estime, dans la tradition césaropapisme héritée de Constantin Ier,

le dirigeant suprême de l’Église. Le christianisme est, d’un point

de vue institutionnel et juridique, religion d’État. C’est en cela

qu’il règle avec une minutie pointilleuse les conditions de

recrutement des membres du clergé, leurs statuts, l’organisation de

l’administration des biens ecclésiastiques. C’est lui qui légalise

le contrôle des évêques sur les autorités civiles locales, ce qui a

comme curieuse conséquence d’atténuer les excès centralisateurs de

nombre de ses décisions. En effet les notables provinciaux, qui

participent aux élections épiscopales, peuvent ainsi exprimer leurs

avis et contrôler pour partie l’emploi de certains fonds publics.

Justinien est confronté aux dernières résurgences du paganisme

contre lequel il agit avec vigueur. C’est ainsi qu’il met fin à

l’Académie de Platon à Athènes, alors présidée par Damase et

interdit l’adoration des dieux païens en particulier dans certaines

régions reculée de l’Anatolie. Il persécute les Juifs bien que la

contrainte employée ne donne guère de conversions.

C’est aux dissensions internes aux Églises chrétienne que Justinien

tente de mettre fin pour maintenir la cohésion de l’Empire. C’est

pourquoi il tente un rapprochement avec les monophysites, nombreux

dans la partie orientale de l’empire (en Syrie et en Égypte),

d’autant que les convictions religieuses de Théodora sont

notoirement proches de ces derniers. L’impératrice en 537 n’hésite

pas à ordonner à Bélisaire, qui combat alors en Italie, de s’emparer

du pape Silvère pour le remplacer par Vigile supposé moins

intransigeant envers ce que la papauté considère comme une hérésie.

Cependant Justinien doit aussi composer avec les divers papes dont

il a besoin dans son entreprise de reconquête de l’Italie.

Cette politique de bascule s’illustre dans l’affaire dite des Trois

Chapitres. Justinien fait condamner la mémoire de trois théologiens

détestés par les monophysites, dans l’espoir de rallier ces derniers

à l’Église officielle, sous l’accusation de nestorianisme (Théodore

de Mopsueste, Ibas d’Édesse et Théodoret de Cyr). Le Ve concile

œcuménique de 553 qui officialise cette condamnation voit ses

décrets fort mal accueillis en Occident, surtout par le pape Vigile

que Justinien fait enlever afin de le contraindre à accepter les

Trois Chapitres, sans pour cela rallier les monophysites.

Politique générale

Il reconstruit l’église de Sainte-Sophie, détruite dans la sédition

Nika en janvier 532. Bien plus tard, en 1054, la basilique nouvelle

deviendra l’un des cœurs de l’orthodoxie à Constantinople.

Prospérité commerciale et vie culturelle et

artistique

Justinien

représenté sur une mosaïque de l’église San-Vitale à RavenneLa

destruction du royaume vandale, et la baisse de la piraterie qui en

découle, entraîne un dynamisme économique plus fort. Les marchands

d’Égypte et de Syrie entretiennent un commerce assez dynamique avec

l’Occident dont la Gaule mérovingienne où ils vendent de l’huile,

des fruits secs, des vins réputés, des verreries de Syrie et du

papyrus. L’empire est ravitaillé en esclaves par la Mer Noire. Il

entretient des relations commerciales avec Ceylan par

l’intermédiaire du royaume éthiopien d’Axoum, avec la Chine par la

route de la soie. La nécessité d’approvisionner les ateliers

byzantins en soie, et la volonté de contourner la Perse des

Sassanides, explique en partie la politique entreprise par Justinien

pour faire entrer les peuples caucasiens dans la sphère d’influence

de l’empire. À partir de 552-553, grâce à des vers à soie importés

clandestinement de Chine, Byzance commence d’ailleurs elle-même à

produire de la soie. Il faut noter cependant que l’empire, et les

relations économiques, sont profondément perturbés par une grande

épidémie de "peste", à qui d’ailleurs les historiens donnent le nom

de peste de Justinien. Justinien

représenté sur une mosaïque de l’église San-Vitale à RavenneLa

destruction du royaume vandale, et la baisse de la piraterie qui en

découle, entraîne un dynamisme économique plus fort. Les marchands

d’Égypte et de Syrie entretiennent un commerce assez dynamique avec

l’Occident dont la Gaule mérovingienne où ils vendent de l’huile,

des fruits secs, des vins réputés, des verreries de Syrie et du

papyrus. L’empire est ravitaillé en esclaves par la Mer Noire. Il

entretient des relations commerciales avec Ceylan par

l’intermédiaire du royaume éthiopien d’Axoum, avec la Chine par la

route de la soie. La nécessité d’approvisionner les ateliers

byzantins en soie, et la volonté de contourner la Perse des

Sassanides, explique en partie la politique entreprise par Justinien

pour faire entrer les peuples caucasiens dans la sphère d’influence

de l’empire. À partir de 552-553, grâce à des vers à soie importés

clandestinement de Chine, Byzance commence d’ailleurs elle-même à

produire de la soie. Il faut noter cependant que l’empire, et les

relations économiques, sont profondément perturbés par une grande

épidémie de "peste", à qui d’ailleurs les historiens donnent le nom

de peste de Justinien.

La vie culturelle est intense sous Justinien et profondément marquée

par la personnalité et les préoccupations de l’empereur. On retrouve

chez l’historien Procope, qui écrit l’histoire du règne de Justinien,

cette recherche de la grandeur romaine qui anime le couple impérial

(dont pourtant il médit beaucoup). Les hymnes (poésie religieuse) de

Romanos le Mélode sont un écho fidèle de la foi chrétienne profonde,

quoiqu’intolérante, de Justinien et Théodora. Il fait reconstruire

Antioche, sous le nom de Théopolis après sa destruction par un

terrible tremblement de terre en 526 et le pillage de la ville par

les Perses en 538.

Le bâtisseur

Justinien est aussi un grand bâtisseur. Il a fait construire

l’église Sainte-Sophie à Constantinople (dédiée à la Sagesse divine,

Sophia en grec) à l'aide de 2 architectes, 100 maîtres maçons et

10000 ouvriers. Elle est élevée entre 532 et 537 par Anthemius de

Tralles et Isidore de Milet. La première coupole s’étant effondrée

en 558, une seconde est refaite en 562. Mais dans tout l’empire

Justinien finance la construction de villes, de ponts, de thermes,

de routes.

Justinien meurt le 15 novembre 565 après avoir désigné son neveu,

Justin II, comme successeur.

Justinien et Théodora sont représentés dans leurs ornements

impériaux, avec les dignitaires de leur cour par deux fameux

panneaux de mosaïque dans la basilique San Vitale à Ravenne.

TransAnatolie Tour

|

Théodora

(vers 500 - 548) est une impératrice de l'empire byzantin, femme de

Justinien. D'humble origine, elle est semble t-il la fille d'Acacius,

un dresseur d'ours attaché au cirque de Constantinople. Avant de

devenir la maîtresse du futur empereur Justinien elle est, selon

Procope de Césarée, danseuse et courtisane. Pour épouser Théodora,

de 17 ans sa cadette, Justinien obtient de son oncle l'empereur

Justin Ier l'abrogation d'une loi qui interdisait à un sénateur de

se marier avec une courtisane.

Théodora

(vers 500 - 548) est une impératrice de l'empire byzantin, femme de

Justinien. D'humble origine, elle est semble t-il la fille d'Acacius,

un dresseur d'ours attaché au cirque de Constantinople. Avant de

devenir la maîtresse du futur empereur Justinien elle est, selon

Procope de Césarée, danseuse et courtisane. Pour épouser Théodora,

de 17 ans sa cadette, Justinien obtient de son oncle l'empereur

Justin Ier l'abrogation d'une loi qui interdisait à un sénateur de

se marier avec une courtisane.